Bayerischer Heimattag nimmt Bedeutung von Grünflächen in urbanen Räumen in den Fokus

Regensburg. Müssen unsere Städte angesichts der drängenden Herausforderungen des Klimawandels grüner werden? – Diese Frage stand im Zentrum des zweitägigen Bayerischen Heimattages, welcher sich in diesem Jahr mit der Bedeutung von Grünflächen in urbanen Räumen auseinandersetzte. Am Beispiel der gastgebenden Stadt Regensburg wurden planerische Modelle der Begrünung von Stadtzentren aus naturschutzfachlicher, historischer und heimatpflegerischer Perspektive beleuchtet.

Die Arbeitsgemeinschaft „Der Bayerische Heimattag“ wurde im Jahr 1949 gegründet und besteht aus dem Bayerischen Landesverein für Heimatpflege, dem BUND Naturschutz in Bayern sowie dem Verband bayerischer Geschichtsvereine. Ihr Ziel ist es, sowohl die natürliche Umwelt des Menschen als auch die Kultur Bayerns in ihrer Tradition, Vielfalt und Besonderheit zu erforschen, zu erhalten und weiterzuentwickeln. Sie will in allen bayerischen Regionen den überlieferten Lebensraum bewahren, Lebensqualität schaffen und vor allem auch Identität zwischen den Menschen und ihrer Heimat herstellen. Alle zwei Jahre dokumentiert sie ihre vielseitige Tätigkeit mit einer mehrtägigen Veranstaltung, die jeweils einem bestimmten inhaltlichen Schwerpunkt gewidmet ist.

„Die Zunahme der Hitzetage wird allen voran in urbanen Räumen nicht nur für ältere Menschen zunehmend zum Problem“, beschreibt Richard Mergner, Vorsitzender des BUND Naturschutz in Bayern e.V. und turnusmäßiger Präsident des Bayerischen Heimattages, eine bereits deutlich spürbare Auswirkung des Klimawandels. Um die voranschreitende Erwärmung der Zentren abzumildern, sei es essentiell, den weiteren Verlust von Bäumen in unseren Städten zu verhindern und kreative Modelle innerstädtischer Begrünung zu forcieren, so Mergner. Dass sich ein derartiger Stadtumbau in Richtung der Schaffung grüner Inseln in einem Spannungsfeld mit weiteren drängenden Herausforderungen der urbanen Räume, wie etwa der Schaffung von zusätzlichem Wohnraum, befindet, liege dabei in der Natur der Sache. Anliegen des Bayerischen Heimattages sei es daher in diesem Jahr, das Bewusstsein für die Thematik zu schärfen und deren Konfliktlinien zu diskutieren.

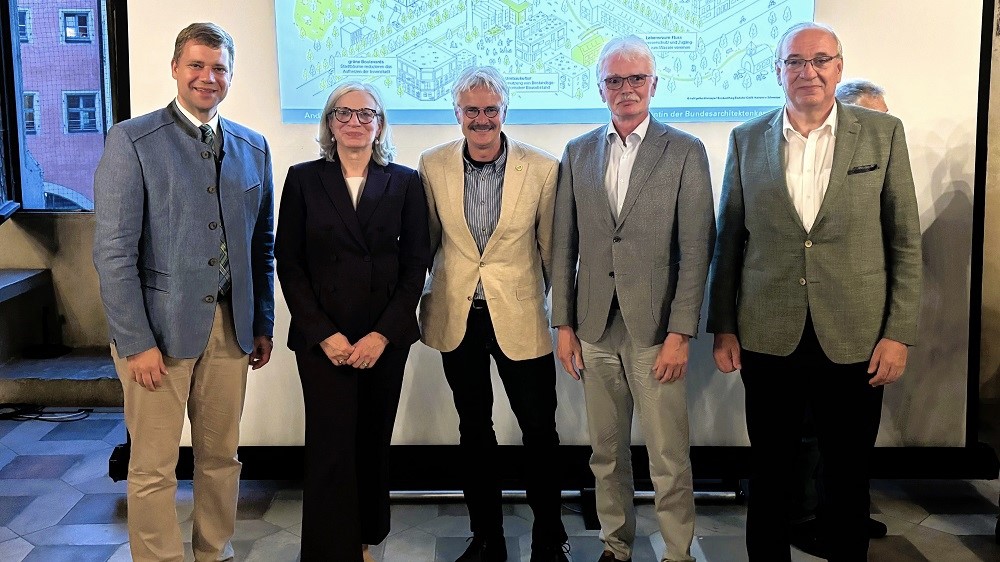

Die Präsidentin der Bundesarchitektenkammer und Vorstandsmitglied des Landesvereins für Heimatpflege Andrea Gebhard hielt die Festansprache zum Bayerischen Heimattag 2024. Sie ging insbesondere auf die Möglichkeiten einer gezielten städteplanerischen Herangehensweise zur Schaffung „grüner“ und „blauer Infrastruktur“ in historischen Stadtzentren ein. Eine Transformation von der steinernen zur grünen Stadt sei auch in bestehenden Quartieren ohne Baulücken oder weiter verfügbare Flächen möglich, betont die Landschaftsarchitektin. Gerade Dach- und Fassadenbegrünungen können neben der Anpflanzung von Bäumen und der Schaffung von Grünflächen wichtige Bausteine sein, um ein verträglicheres Umgebungsklima zu schaffen. Als „blaue Infrastruktur“ beschreibt Gebhard die gezielte Speicherung und Freisetzung von Regenwasser im Quartier. Dieses könne in Retentionsbecken, etwa auf Hausdächern, gesammelt und später zur Bewässerung der „grünen Infrastruktur“ verwendet werden. Auch dieser Kreislauf trage zur maßgeblich zur Abkühlung der Umgebungstemperatur bei.

Regensburgs Oberbürgermeisterin Gertrud Maltz-Schwarzfischer zeigte sich erfreut, dass in den zurückliegenden Jahren ein ideeller Wandel eingesetzt habe, der derartige Maßnahmen auch in denkmalgeschützten Bereichen ermögliche. Während bis vor nicht allzu langer Zeit an einer starren Doktrin festgehalten wurde, dass beispielsweise in eine gotische Stadt wie Regensburg kein „Grün“ gehöre, habe hier mittlerweile ein Umdenken stattgefunden. Diese Entwicklung begrüßte auch Bezirketagspräsident Franz Löffler, der sich in der Denkmalpflege für einen pragmatischen Ansatz aussprach. „Denkmäler sind dann wertvoll, wenn sie als Zeugen unserer Geschichte erhalten und zugleich mit Leben gefüllt werden“, so Löffler. Um ein vernünftiges Leben in historischer Bausubstanz zu ermöglichen, bedürfe es ebenso behutsamer Eingriffe, wie diese auch in historischen Altstädten notwendig seien.

In der Welterbestadt an der Donau ist es gelungen, grüne Inseln inmitten der kulturhistorischen Baukultur in unterschiedlichen Strukturen zu erhalten und weiterzuentwickeln. Dass die Altstadt von Regensburg auch heute noch eine überwiegend „steinerne Stadt“ ist, sei in erster Linie dem ebenso steinigen Untergrund geschuldet, wie Oberbürgermeisterin Maltz-Schwarzfischer erläutert. Der Bayerische Heimattag thematisierte die Ansätze und Konzepte der Regensburger Stadtplanung, die in den letzten Jahren gezielt auf einen grünen Stadtumbau sowie einen effektiven Hochwasserschutz ausgerichtet wurde. Hierzu wurden im Rahmen der Tagung verschiedene Exkursionen angeboten. Fachvorträge gab es zu den Fragestellungen, wie Städte und Gemeinden Klimaresilienz erreichen können und welchen Beitrag Landesgartenschauen bei der Entwicklung grüner Ortszentren leisten können.

„Wir werden einen gezielten Umbau unserer Stadtkerne vorantreiben müssen, um diese auch für die Zukunft lebenswert zu halten“, umreißt Bezirkstagspräsident Dr. Olaf Heinrich, der dem Präsidium des Bayerischen Heimattages als Vorsitzender des Bayerischen Landesvereins für Heimatpflege angehört, eine wesentliche Erkenntnis der Tagung. Innerstädtischen „grünen Lungen“ wird dabei eine Vielfalt ökologischer, klimatischer und sozialer Funktionen zukommen. Nicht zuletzt bieten eine Vielzahl von Grünflächen unterschiedlichen Nutzergruppen auch wohnortnahe Erholungs- und Freizeitmöglichkeiten im verdichteten Umfeld und schaffen dadurch neue Aufenthalts- und Lebensqualität“, betont Dr. Heinrich die Vorzüge und Chancen für die Quartiersentwicklung.

Aufgrund des weiterhin starken Wachstums der Metropolen in Bayern entstehe ein großer Druck auf Frei- und Grünflächen. „Deshalb sollte es ein zentrales Ziel der Landesplanung und der politischen Steuerung der Staatsregierung sein, das Wachstum der Städte zu verlangsamen. Dies gelingt durch Arbeitsplätze, Studienplätze und Innovationsförderung in den ländlichen Gebieten. Bevor die Städte für die Zuziehenden immer mehr Wohnraum schaffen, sollten die längst bestehenden Strukturen in ländlichen Gemeinden reaktiviert, genutzt und in den Blick genommen werden“, so Dr. Heinrich. Die weniger verdichteten ländlichen Räume seien vielfach schon heute besser auf die sich verändernden Klimabedingungen vorbereitet.

– cw –